岐阜大学医学部附属病院の高次救命治療センターは、県内で唯一の独立型救命センターです。救急外来での初療から手術、集中治療、退院後の生活を見据えた支援まで、命に直結する治療を一貫して担います。救急車やドクターヘリで運ばれてくる最重症の患者さんを受け入れ、「救える命を救う」ために、5つの部門が連携し日々全力を尽くしています。

初療から退院まで一気通貫体制

個の力が組織の底力につながる

岐阜大学医学部附属病院の高次救命治療センターは、県内唯一の「独立型救命センター」です。多くの病院の救急診療体制はER型(救急外来型)と呼ばれ、救急外来で初期診療までを担い、その後重症患者さんは専門診療科へ入院します。一方、当センターは「全てをここで完結できる」ことが最大の強み。救急外来での初療から手術、集中治療、そして退院に至るまでを一貫して担える体制です。ほぼ満床に近い状況の中でも最重症の患者さんを受け入れ、医療資源を集中させる運用を徹底しています。この独立型センターを支えているのが、5つの専門部門です。それぞれが高い専門性を発揮しながら一つの組織の中で結びつくことで、命を救う現場がより確かなものになっていくと信じています。また、若手医師の増加と組織の活性化も大きな特徴です。ここ数年、多くの優秀な若手が集まってくれたことで組織の若返りが進んでいます。若手育成の基本方針は「個の力を伸ばす」こと。救急医としての基礎をしっかり学んだうえで、各人の希望に応じて専門領域を選択できる体制を整えています。若手医師らが自発的に挑戦できる環境をつくることこそ、組織全体の底力につながると考えています。

IC開通で地域とつながる

その数分が救命率を左右する

救命医療は、センターの中だけで完結するものではありません。救急車やドクターヘリによる搬送が適切に行われてこそ、救命の可能性は大きく高まります。今春、東海環状自動車道の岐阜ICが開通し、救急車で30分以内に到達できる地域が大幅に広がりました。遠方からの搬送では特にドクターヘリが力を発揮しますが、日没後や悪天候では出動できないなどの制約があります。高速道路の開通によって、そのような場面でも迅速かつ安全な搬送が可能になっただけでなく、救急車の役割が広がったことで、ドクターヘリがより重症度の高い傷病者や遠隔地からの搬送に集中できるようになりました。重症外傷では、わずかな時間の遅れが救命率を60%から40%に下げてしまうこともあります。だからこそ、地域全体で搬送体制を整えることが極めて重要です。当センターは県内にある20の消防本部と密に連携し、迅速かつ適切な搬送体制を築いています。また、災害派遣医療チーム(DMAT)の活動も重要な任務の一つです。今後予想される南海トラフ地震に向けては、派遣だけでなく受け入れ体制の構築も重要。被災地から多数の重症患者が搬送されてきた際に病院間で資源をどう分け合い、どのように連携するかが大きな課題となります。災害医療は一つの病院だけでは対応できません。県や周辺地域、さらには全国規模でのネットワークを意識し、資源を把握して適切に振り分ける。そのハブとして、私たちは自らの責任を果たしていく必要があります。

小さな当たり前の積み重ねが

強いチームをつくり、命をつなぐ

患者さんの救命は、医師個人の力だけで成り立つものではありません。通報する人がいて、消防や救急隊がいて、病院に受け入れるチームがいて、初めて命がつながります。救命とは多くの人のバトンの受け渡しによるものだと、私たちは日々実感しています。だからこそ、「当たり前のことを当たり前にやる」という姿勢が最も大切です。その積み重ねこそが、大きな成果につながります。「全は個にして、個は全なり、個は孤にあらず」という言葉があります。個人の成長はそのまま組織全体の強化につながり、組織の力はまた個を支えます。こうした信念を原点に、岐阜県の救命医療を支え、未来を切り拓く存在であり続けたいと考えています。

高次救命治療センター長 岡田 英志 先生

(2025年7月1日より就任)

当センターの大きな強みは、5つの専門部門が一つの組織に集結し、連携しながら治療に当たっていること。部門長として30代~40代の経験豊富でエネルギッシュな医師たちがリーダーシップを発揮しています。

|

チームと戦略でつなぐ救命の最前線【救急部門長 福田 哲也先生】救急部門は、搬送された患者さんを受け入れる場です。他院では対応が難しい重篤な患者さんや、重症外傷患者の救命にも挑んでいます。出血性ショックに対する緊急輸血やダメージコントロール手術、動脈塞栓術など、高度な治療を駆使して命をつないでいます。各職種と協働し、チームで戦略を共有することで、10分以内の緊急手術にも対応できる体制を整えています。 |

|---|---|

|

院内・院外の重症患者さんを受け入れる、手厚い治療体制【集中治療部門長 北川 雄一郎先生】大手術後や一般病棟では対応が難しい呼吸・循環管理が必要な患者さんに、集中的な治療を行う部門で、当院ICUは「特定集中治療室管理料1」の厳しい基準を満たしています。セミクローズ制※を採用し、幅広く総合的な治療を行います。大切なのは「どう生きたいか」という思い。患者さんの希望を尊重した治療を心がけています。 ※セミクローズ制...集中治療医と主治医がともに関わり、協力して治療を進める仕組み |

|

急性期から慢性期まで、透析のプロフェッショナルチーム【血液浄化治療部門長 鈴木 浩大先生】急性腎障害や中毒、敗血症、多臓器不全など、重症患者さんに不可欠な急性血液浄化療法を担っています。ICUなどでの対応に加え、透析室では慢性腎不全を持つ方の維持透析も管理。24時間365日、急性期血液浄化療法を提供できる体制を確立しており、在籍している臨床工学技士は20名。機を逃さず治療できることが最大の強みです。 |

|

現場に駆けつけ、命を運ぶ医療の翼【ドクターヘリ・ドクターカー部門長 三浦 智孝先生】病院の外へ飛び出し、重篤な患者さんにいち早く対応する「病院前診療」を担います。現場で治療を開始し、その内容を病院に共有して搬送することで、救急外来から手術・集中治療までシームレスにつなげる、その初動を支えるのが私たちの役割です。近くでドクターヘリの音を聞いたときはあまり近付かず、ぜひ遠くから見守っていただければ幸いです。 |

|

万が一の事故で大けがを負った時、最後の砦となる存在【救急外傷部門長 神田 倫秀先生】命に直結する重症外傷や、脊椎・四肢の外傷患者に、24時間体制で対応しています。救急医であり整形外傷を専門とする医師が4名在籍し、骨盤骨折や多発骨折といった機能予後※に直結する治療にも強みを発揮しています。救命後は手術、リハビリや地域医療機関とつなげ、社会復帰までトータルで支える体制を整えています。次世代の教育や研究にも注力しています。 ※身体機能がどの程度回復するか、あるいは後遺症が残るかどうかということ |

岐阜県内に救命救急センターは8つありますが、その中でも特に高度な診療機能を有する施設として厚生労働省より認定されたものが「高度救命救急センター」です。県内の救命医療を支える拠点となっています。 |

搬送体制を地域全体で強化し、救急車やドクターヘリの受け入れを迅速化。 |

常に医療のプロフェッショナルがチームで在籍し、昼夜や休日を問わず命を守る体制が整っています。 |

5部門が高度な専門性を発揮しながら、連携して救命の現場を支えています。 |

|

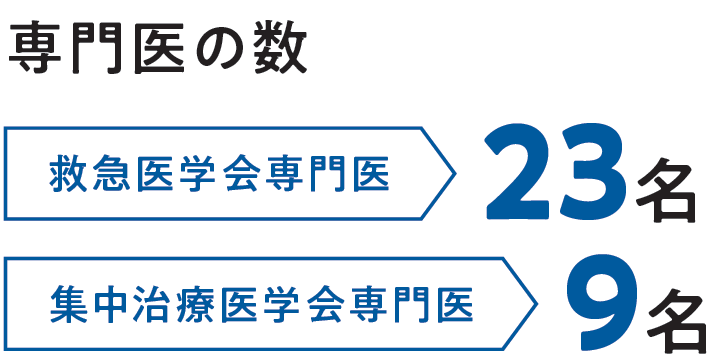

多職種の専門スタッフが多数在籍し、あらゆる重症例に迅速かつ柔軟に対応しています。 多職種の専門スタッフが多数在籍し、あらゆる重症例に迅速かつ柔軟に対応しています。 |

岐阜県ドクターヘリは2011年から運航開始。 当院を基地病院として土日祝も休まず運航しています。 |

救急外来での初期対応から手術、集中治療、さらに退院後を見据えた支援まで、一貫して担います。 |

重症患者さんにきめ細かなケアを届けるため、厳しい基準を満たした配置を実現しています。 |

初期対応からICUまで、手厚い体制が整っています。 |